近日,固廢資源化團隊在《Resources, Conservation & Recycling》上發表了綜述性論文“Yan Ke, Ye Chen, Sha Liang, Jingping Hu, Huijie Hou, Junda Quan, Xingwu Li, Huabo Duan, Shushan Yuan, Jiakuan Yang*. Environmentally sound management of industrial solid waste: A paradigm of proposed bi-tetrahedron. Resources, Conservation & Recycling, 2023, 198: 107212”。該論文以6774澳门永利為第一完成單位,柯妍博士生為論文的第一作者,楊家寬教授為論文的通訊作者。《Resources, Conservation & Recycling》作為環境科學與生态學(Environmental Science/Ecology)ESI領域的知名國際期刊,2023年公布的最新影響因子為13.2

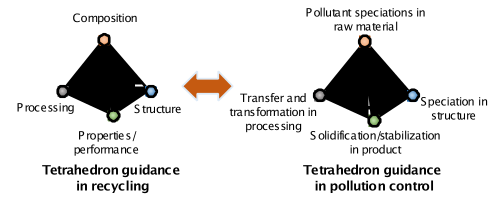

全球每年産生工業固體廢物(簡稱工業固廢)數十億噸。工業固廢來源廣泛、排放量大、其中重金屬、放射性核素、有機污染物等污染物形态複雜。因此,工業固廢資源化中面臨兩大難題:一是缺少不同來源、成分各異的工業固廢資源化的共性原理與理論指導;二是污染物在固廢資源化中轉化規律與風險控制。該論文首先對主要大宗工業固廢(尾礦、粉煤灰、煤矸石、爐渣、工業副産石膏、赤泥)的特性、資源化現狀及挑戰進行了系統總結。随後基于團隊前期的科學研究與工程實踐,構建了固廢原料組成-處理方法-顯微組織與結構-資源化産品性能和用途的四面體依存模型,用于指導工業固廢資源化的工程實踐。基于資源化産品性能為目标,以顯微結構為導向,在固廢産生源頭就近優選其他原料,從而實現固廢源頭高效資源化,有效減少固廢處置量以及節省處置費用。針對固廢資源化過程中特征污染物,如重金屬、放射性核素等的風險控制,同時構建了一個并行的特征污染物在原料組成、處理工藝、組織結構、産品使用中的轉化規律及風險控制的四面體模型。該雙四面體模型(Bi-tetrahedron model)可用于指導固廢資源化及特征污染物遷移轉化規律的研究及工程應用,論文以工業固廢赤泥為主要原料制備地聚物資源化産品為案例對雙四面體模型的指導意義進行了闡述。

雙四面體模型的提出為優化固體廢物管理策略提供了重要指導,并可指導其他固體廢物如危險廢物、建築廢物以及其他無機固體廢物的資源化回收和污染控制。為了進一步促進雙四面體模型的實際應用,今後可與生命周期評價(Life cycle assessment, LCA)模型有機結合,進一步促進固體廢物的優化管理。

全文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107212

研究團隊長期緻力于固廢處理處置與資源化研究,承擔了國家科技支撐計劃項目(2014BAC03B02),國家自然科學基金重點/地區聯合/面上/青年項目(52330004,U1901216,51978301,51078162,50804017),國家重點研發計劃固廢專項課題“固體廢物利用處置環境風險綜合調控研究”(2018YFC190015),湖北省創新群體項目“固廢處理與資源化”(2020CFA042)、湖北省科技創新專項重大項目(2016ACA163)等固廢相關項目。提出的雙四面體模型成功指導了固廢資源化及特征污染物遷移轉化規律的研究及工程應用,包括開曼鋁業(三門峽)有限公司、湖北省嘉魚蛇屋山金礦有限責任公司、東風汽車有限公司等單位的工業固廢資源化工程。固廢資源化及污染控制成果獲教育部自然科學一等獎以及湖北省科技進步一等獎。

人才招聘

人才招聘

6774澳门永利公衆号

6774澳门永利公衆号

6774澳门永利視頻号

6774澳门永利視頻号